«Brera incontra il Pushkin»: le collezioni russe da Renoir a Matisse»

Il museo delle arti figurative A. S. Pushkin ha presentato a Milano una mostra di impressionisti e post-impressionisti.Il 10 novembre 2011 nella Pinacoteca di Brera a Milano è stata aperta una mostra di impressionisti. La mostra si intitola «Brera incontra il Pushkin»: le collezioni russe da Renoir a Matisse».

I capolavori «Boulevard des Capucines» di Claude Monet, «Pierrot e Arlecchino» di Paul Cezanne, «Pesciolini rossi» di Henri Matisse, «Il ritratto di Amboise Vollard» di Pablo Picasso sono esposti per la prima volta nelle sale di Brera. In totale sono 17 i quadri della collezione di Shukin e Morozov presenti alla mostra.

I capolavori degli impressionisti sono arrivati a Milano in seguito allo scambio delle opere di Caravaggio che sono esposte nelle sale del museo delle arti figurative A. S. Pushkin a Mosca. Sono arrivate a Mosca da 10 musei italiani: quelli di Milano, di Firenze, di Roma, di Messina e di Napoli.

La mostra a Milano sarà aperta fino al 5 febbraio 2012, a Mosca fino al 19 febbraio 2012.

Con queste due mostre si conclude l’anno della cultura Italia-Russia.

Elenco delle opere:

Claude Monet, Il carnevale al Boulevard des Capucines, 1873Mosca, Museo Puškin

Pierre Auguste Renoir, La pergola (Au Jardin du Moulin de la Galette), 1876 Mosca, Museo Puškin

Paul Cézanne, Pierrot e Arlecchino (Carnevale). 1888 Mosca, Museo Puškin

Vincent Van Gogh, La ronda dei carcerati, 1890 Mosca, Museo Puškin

Jean François Raffaëlli, Boulevard Saint Michel, 1890 Mosca, Museo Puškin

Paul Gauguin, “Aha Oe Feii?” (Come, sei gelosa?), 1892 Mosca, Museo Puškin

Paul Cézanne, Le riva della Marna. (Il ponte sulla Marna a Creteil) 1888-1895 Mosca, Museo Puškin

Alfred Sisley, Radura nel bosco a Fontainebleau, 1885 Mosca, Museo Puškin

Paul Gauguin, Eiaha Ohipa (Tahitiani in una stanza. “Non lavorare!”), 1896 Mosca, Museo Puškin

Claude Monet, Ninfee bianche, 1899 Mosca, Museo Puškin

Camille Pissarro, Avenue de l’Opéra a Parigi. Effetto della neve. Mattino, 1898 Mosca, Museo Puškin

Paul Cézanne, Acquedotto, 1886 Mosca, Museo Puškin

Henri Rousseau, Veduta del ponte di Sèvres, 1908 Mosca, Museo Puškin

Pablo Picasso, La Regina Isabeau, 1909 Mosca, Museo Puškin

Pablo Picasso, Ritratto di Ambroise Vollard, 1910 Mosca, Museo Puškin

Andre Derain, La vecchia città di Cagnes (Il castello), 1910 Mosca, Museo Puškin

Henri Matisse, Pesci rossi, 1911 Mosca, Museo Puškin

I varezki russi.

Si avvicina il Natale e il Capodanno. Sono le feste invernali e in Russia d’inverno fa freddo.

Io adoro l’inverno Russo! La terra è coperta di neve bianca, l’aria è fredda, il cielo è azzurro e sotto i raggi del sole brillano i fiocchi di neve. E’ tanto bello uscire da casa quando ci sono meno dieci gradi e fare la passeggiatina, respirando l’aria fresca mentre si sente come scricchiola la neve sotto i piedi.

Per non prendere freddo bisogna essere ben coperti. Un colbacco, un paio di valenki, un paio di varezki, uno scialle di Pavlovo-Posad e siete a posto per ammirare tutte le bellezze della natura russa invernale.

Nella Russia antica del Quattrocento i contadini cominciarono a fare e a portare i guanti invernali che in russo avevano il nome Varezki. C’era anche la divisione per quelli da donna e da uomo. Se i guanti da donna facevano parte del costume, quelli da uomo si mettevano per fare i lavori fuori casa.

Nei giorni festivi c’era la tradizione di portare i varezki con degli ornamenti. Nei giorni feriali la gente portava i varezki più semplici di un solo colore.

Gli ornamenti erano diversi e ognuno aveva il suo significato. La parola ornamento deriva dalla lingua latina e significa decorare. Nella lingua russa questa parola ha il sinonimo Uzor.

I varezki da un certo periodo in poi hanno cominciato a portarli anche gli zar russi. Ma loro li avevano particolari con una striscia di pelo di castoro.

I varezki sono un altro bellissimo esempio della cultura russa. Li facevano sempre a mano.

Nei nostri tempi è stata organizzata la produzione in serie. Ma quelli fatti a mano sono rimasti quelli più belli e preziosi. E’ difficile trovarli perché ora li fanno a mano solamente delle nonne e li vendono solo in certi mercati.

Secondo me, i varezki, come gli scialli di Pavlovo- Posad sono sempre di moda e tutti e due sono l’orgoglio dell’arte popolare russa.

Gli scialli di Pavlovo-Posad.

La Russia è un Paese molto ricco d’arte popolare. Ho scritto molto su questo argomento sia sul mio sito «Un viaggio chiamato Russia» sia nel livejournal.

Come tutti, viaggiando per gli altri Paesi, cerco di portare a casa dei souvenir tipici della zona. Scelgo sempre quelli fatti a mano. Li trovo particolari rispetto a quelli stampati.Adoro immensamente l’arte popolare del mio paese. La nostra casa a Mosca è piena delle tipiche cose russe. Qui si possono vedere delle matrjoske, gli oggetti delle ceramiche di Suzdal, le porcellane di Leningrado M.U. Lomonosov, qualche scatoletta di Fedoskino e dei giocattoli di Dymkovo. Ora vorrei raccontavi di un’altra cosa russa che mi affascina tantissimo. Sono gli scialli di Pavlovo-Posad.

L’antica città russa di Pavlovskij Posad si trova sulla riva del fiume Kliazma. La città è diventata molto famosa perché qui si trova la produzione dei bellissimi scialli. La manifattura è stata fondata nel 1795 ma gli scialli hanno cominciato a farli solo 50 anni dopo. A quei tempi gli scialli portavano sia le persone ricche sia i contadini. Prima sono diventati parte del costume di un nobile russo, poi anche di un negoziante e finalmente di un contadino.Gli scialli sono diventati molto popolari dalla meta dell’Ottocento quando nelle manifatture hanno cominciato a farle con le immagini stampate. Questi costavano meno rispetto a quelli che tessevano.

Come due secoli fa, ora il processo della produzione comincia da un pittore. Prima egli fa un disegno su un grande foglio di carta e poi gli da’ i colori con il guazzo.In una immagine per uno scialle possono essere usati numerosi colori. Se il pittore fa un disegno, ad esempio con 21 colori, usa 21 pennelli. Di solito, fa solo quella parte dell’immagine che si ripeta sullo scialle, cioè meta o una quarta parte. A volte dipinge tutto il disegno a misura reale e lo lavora 2 mesi.

Quando il disegno è finito, si comincia il lavoro di un colorista. Il colorista deve trovare i colori giusti per la stampa sui tessuti. Poi lui prepara i colori e solo dopo cominciano la stampa.Ora quasi tutto lo fanno le macchine, ma prima lo facevano a mano le persone. Era un lavoro molto complicato e ci voleva molto tempo per creare uno scialle. Si usavano più di una decina di colori per un disegno. In un giorno lavorativo era possibile fare 15-18 scialli.

Le persone che mettevano i disegni sul tessuto si chiamavano gli stampatori. Facevano le stampe con le forme intagliate di legno che si chiamavano Manery e Zvetki. Con Zvetki mettevano i colori sul tessuto.Per ogni colore ci voleva una tavola nuova (sagoma di legno). Con Manery facevano il contorno di un disegno.

Ora il tessuto lo producono nella stessa fabbrica e per metterci dei disegni usano delle stampe diverse. Ma come prima, il lavoro più importante lo fanno a mano. Le sagome per mettere il disegno sul tessuto a volte arrivano a 50. Quando il disegno è sul tessuto, questo deve essere lavorato in una camera speciale con l’umidità alta, poi lo scialle lo lavano e dopo l’asciugano.

L’ultimo passo è decorarlo con una frangia. Procedura fatta sempre a mano. Un motivo tradizionale di Pavlovo-Posad è fiori e fogli.

Guardate i quadri di un famoso pittore russo Boris Kustodiev. Potete vedere che nell’Ottocento gli scialli erano molto popolari sia tra le persone ricche sia tra i poveri. Come dicevo prima, i primi avevano gli scialli più costosi, i secondi quelli con i disegni stampati, ma tutti e due i tipi erano molto belli e ben fatti. Sui quadri si vede che gli scialli facevano una parte del costume.

In questi anni anch’io ho fatto la mia piccola collezione di scialli di Pavlovo — Posad. Li trovo sempre un bel esempio dell’arte popolare russa e sempre di moda.

Ieri al Teatro alla Scala hanno aperto una nuova stagione lirica.

Ieri al Teatro alla Scala hanno aperto una nuova stagione lirica. Hanno dato il «Don Giovanni», del grande Mozart.Quest’anno è l’anno della Russia in Italia e dell’Italia in Russia. Per questo motivo tutti gli spettatori televisivi sia a Mosca sia a San Pietroburgo hanno potuto godere in diretta questa opera dal grande teatro.Purtroppo per diversi motivi non mi capita spesso di andare nei teatri lirici. Qualche mese fa ho scritto della nostra visita al teatro del Giglio. E’ stata una serata spettacolare e ho descritto tutto nel mio livejournal. Ieri sera alla Scala ho visto diverse scelte di regia simili a quelle che ho visto al Giglio. Mi sono chiesta se non sia una tendenza dei registi teatrali che fanno gli spettacoli per i teatri lirici. Ad esempio, nel Teatro del Giglio, i cantanti usavano per la loro recitazione anche la sala ed in certe scene gli artisti cantavano proprio da li’. Lo stesso ho visto ieri sera anche al «Don Giovanni». Può darsi che sia la moda e le nuove tendenze del teatro lirico. L’opera vive ora un rinnovamento e diversi registi interpretano a modo loro gli spettacoli classici. La trama classica ce la presentano in un modo diverso e succede che alla fine essa viene completamente rimodernata. E’ interessante, ma certe cose non le capisco. Ad esempio, ieri sera era proprio necessario far spogliare una cantante e farla vedere completamente nuda a tutto il pubblico? Nel teatro lirico, penso che quella sia una esagerazione.Che dire ancora? Anna Netrebko era brava e sempre molto artistica ma sembrava un pochino tesa. Non sono una sua fan quindi non ho altro da dire. Gli altri sembravano bravi ma, secondo me, erano poco bravi come artisti drammatici. Bryn Terfel era il più vivace di tutti. Certamente non sono un’esperta e cerco solo di dire la mia modesta opinione.Per me lo spettacolo al Teatro del Giglio è stato molto più bello rispetto a quello di ieri sera. Forse è la questione della presenza in sala, ma mi è sembrato che nel Teatro del Giglio gli attori fossero molto più bravi anche se erano meno famosi.

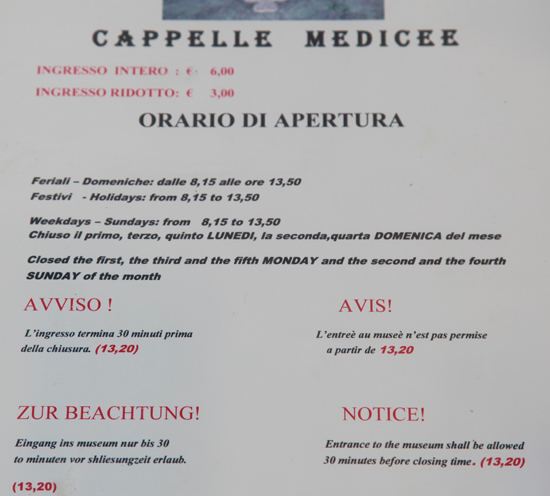

Gli Italiani sono bravi a scrivere degli orari complicati per le visite dei musei.

Voi cosa fate per ricordare l’orario dell’apertura/chiusura di un museo? Io cerco sempre di ricordarlo a memoria, ma dopo aver visto l’orario delle Cappelle Medicee, ho capito che esistono degli orari eccezionali!

Guardate pure un esempio di un orario esclusivo e cercate di ricordarlo a memoria :-)….. a Firenze ci sono tantissimi posti da visitare e se ogni museo inventerà qualcosa di simile, magari dovrò cominciare a scrivere un libro degli orari fiorentini per non dimenticare e non confondere nulla.

Le Cappelle Medicee sono una parte della Chiesa di San Lorenzo. Ma visitando questa chiesa dovrete pagare due volte! La prima volta proprio per la visita della Biblioteca Medicea Laurenziana e la chiesa, e la seconda volta per l’entrata nelle Cappelle Medicee. Poi, le Cappelle hanno questo strano calendario di lavoro. Qualcuno ha preso in proprietà questo posto? Allora perché essendo la parte di San Lorenzo, per l’entrata nelle Cappelle Medicee vi chiedono di pagare ancora 6 euro e sono chiusi con la porta con il videocitofono? E’ un mistero! Sembra di essere arrivati in un ufficio che lavora 5 ore al giorno e che è chiuso ogni primo, terzo, quinto LUNEDI’ e la seconda, quarta DOMENICA del mese. Non dimenticate poi che l’ingresso termina mezz’ora prima della chiusura!

Meno male che l’ora di chiusura non è le 13.57 e 45 secondi ma semplicemente le 13.50 😉

Gelato al cioccolato, dolce e un po’ salato…. Una scena in un ristorante italiano.

Mi è piaciuto così tanto il senso dell’umorismo di un cameriere che conosciamo da un po’ che ho deciso di descrivere una scena che abbiamo visto un giorno al ristorante dove lavora lui.

Accanto alla nostra tavola è seduta una famiglia americana (sì, penso proprio che fossero americani). Hanno finito di mangiare i piatti principali e hanno chiesto al «nostro» cameriere cosa c’era per il dessert. Volevano mangiare del gelato. Parlavano un po’ l’italiano ma non sono sicura che capissero cosa gli rispondevano a parte di qualche parola conosciuta. Allora, hanno chiesto cosa c’era per il dessert e il cameriere ha risposto loro che portava subito il menu. Dopo un minuto è venuta una cameriera (lei d’estate vende sempre il gelato nella gelateria che si trova dentro a questo ristorante) e non potete immaginare la scena che abbiamo visto. Lei ha cominciato a elencare tutti i tipi di gelato che ha un ristorante. Voi avete mai visto quanti tipi di gelato vi propone ogni gelateria in Italia? Dopo il decimo nome, gli americani sono diventati tristi. Penso che già dopo il terzo avessero smesso di capire l’italiano. «Il menu parlante dei gelati» che gli «ha portato» il nostro cameriere era troppo difficile per loro!

Alla fine hanno scelto del gelato al cioccolato. Immagino che fosse l’unico nome che hanno capito bene.

Ma noi cercavamo di non ridere osservando questa scena spettacolare!

Foulard con le verdure che sono frutta.

Camminando per una strada di Firenze, ho visto in una vetrina dei foulard di seta stupendi. Sono entrata e ho subito deciso di comperarmene uno che era in vetrina. Ho spiegato alla proprietaria che avrei voluto acquistare quel foulard in vetrina con le verdure. Lei mi ha corretto gentilmente dicendomi che era con la frutta e me l’ha portato subito. Ha impacchettato il mio tesoro fiorentino e salutandomi mi ha detto sorridendo:

«Ecco signora, il suo foulard con le verdure»! 😉

P.S. Non so come mai guardando la frutta l’ho chiamata verdure, mah… La giornata è cominciata molto bene: con il sorriso sulle labbra!

La bicicletta in Italia e’ un pedone o un’automobile?

Mi faccio sempre questa domanda quando vedo delle persone che vanno con la bici per le strade della citta’ insieme alle automobili. Abbiamo notato una cosa strana. La gente va con la bicicletta per la stessa strada dove vanno le auto e si comporta come se la loro bici fosse una macchina. Lo trovo strano e poco normale. In Russia le regole non permettono di entrare sulla strada con la bici, e di andare per tutte le corsie come possono fare le automobili. Se i «ciclisti della citta'» si credono di essere un’automobile allora perche’quando si avvicinano al passaggio pedonale lo attraversano come i pedoni senza scendere dalla bici? Quella gente va veramente dappertutto con la bici e proprio come le pare senza seguire nessuna regola del codice della strada. Allora, mi chiedo perche’ non rispettano le regole? Sono pedoni o guidatori di una nuova razza di auto che si chiamano autocicletta?

Ed ancora una cosa. Fa paura la gente che sulle strade di citta’ va con gli scooter contromano cercando di evitare il traffico.